「学校のカーテンってなんであんなに地味だったんだろう?」「保健室のカーテンは天井に届いていなかった気がする…」──そんな記憶、ありませんか?

なぜあの場所に、あの色で、あの形のカーテンが使われていたのか?子どもの安全や快適さを守るために採用された“機能性カーテン”の数々を、空間ごとに紹介します。

学校のカーテンは、なぜ「味気なく」見えるのか?

教室や多目的室に多い「暗幕カーテン」の役割

一般教室や理科室、多目的ホールなどに多く採用されているのが「暗幕カーテン(遮光カーテン)」です。

- 映像視聴時に外光を遮断する

- 理科の実験で暗室状態をつくる

- スクリーンと併用してプロジェクター使用時に明暗を調整する

こうした目的のため、無地で光を通しにくい素材が選ばれています。デザイン性よりも「学習に集中できる環境づくり」が優先されていたのです。

教室カーテンの一般的な仕様(例)

| 項目 | 特徴 |

| 色 | ベージュ、グレーなど中間色 |

| 素材 | ポリエステル系の遮光生地 |

| 加工 | 難燃・防炎加工、静電気防止加工など |

| 取り付け | 天井付け/腰窓対応(教室サイズにより異なる) |

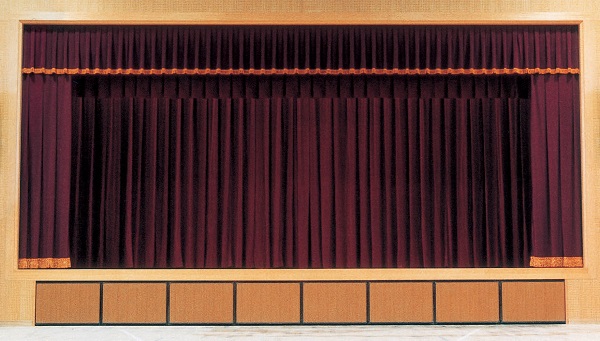

体育館や講堂にある“あの赤いカーテン”の正体とは?

舞台上の「緞帳」には吸音と式典の演出効果がある

卒業式・入学式・合唱コンクールなど、思い出深い行事で目にした赤いカーテン。それは「緞帳(どんちょう)」と呼ばれる、舞台用の特別なカーテンです。

この緞帳には以下のような役割があります:

- 空間の「残響音」を抑える吸音効果

- 式典や舞台演出を華やかにする装飾性(深い赤やエンジ色+金フリンジ)

- 体育館の高さに合わせた重厚な素材と縫製

吸音性・遮光性を両立した厚手の特殊生地が使われており、裏側には黒い裏地がついていることも。実は音楽室のカーテンも、これに近い特性を持つ「吸音カーテン」が使われているケースが多いのです。

保健室のカーテンが「上まで届いていない」理由とは?

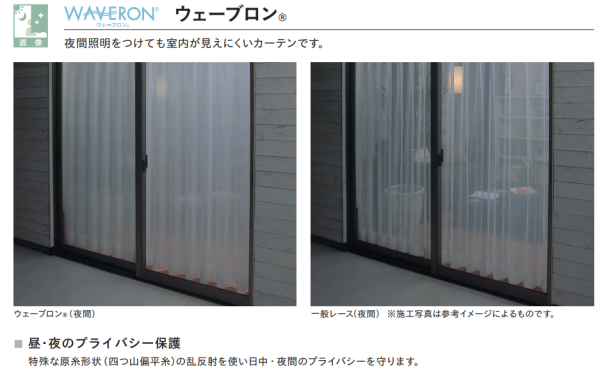

上部がメッシュ状の「医療用カーテン」は空気の流れを意識

保健室にあるベッドカーテンは、天井から床までピッタリ覆われていないことに気づいた方も多いのではないでしょうか。

これは病院などの医療機関でも使用される「医療用カーテン」の構造で、主に以下のような目的があります:

- 上部をメッシュ状にして空気循環を確保(換気・感染症対策)

- 制菌・抗ウイルス加工で菌やウイルスの繁殖を抑制

- 視線を遮ることでプライバシーを確保

保健室に限らず、保育園・病院・高齢者施設などでも同様の構造が採用されています。色は白や淡いブルーなど、安心感を与える落ち着いたトーンが多く、空間に清潔感を与えています。

公共施設のカーテンにも共通する“機能性の意図”

学校だけでなく、公民館・図書館・病院などの公共施設にも「その空間に合った機能性カーテン」が使用されています。以下のように、使用場所によって素材や仕様は明確に使い分けられています。

| 設置場所 | 主な目的 | 使用カーテンの特徴 |

| 多目的室 | 遮光・投影・簡易防音 | 遮光カーテン、暗幕 |

| 体育館 | 式典・音響調整 | 緞帳(吸音+装飾) |

| 保健室 | プライバシー・衛生管理 | 医療用カーテン(上部メッシュ・制菌) |

| 理科室 | 実験・遮光 | 完全遮光生地、防炎加工 |

まとめ|思い出の中の「見えなかった配慮」に気づくとき

学校のカーテンは決して“地味”なだけではありません。あの何気ないデザインや素材には、安全性、学習効率、衛生管理といった多くの配慮が込められていました。

今後、ホテルや公共施設で何気なく見かけるカーテンも、「なぜこの素材?」「どうしてこの色?」と意識してみると、空間設計の奥深さが垣間見えるかもしれません。

子どもの頃の記憶をたどりながら、カーテンの“意味”を見直す。そんな視点で観察してみるのも面白いかもしれませんね!