オーダーカーテンを製作する際、生地をつなぎ合わせる作業を「巾継ぎ(はばつぎ)」と呼びます。この巾継ぎは、大きなサイズのカーテンを作る際に欠かせない工程です。

そして、カーテンの生地には、「よこ使い」と「たて使い」という2つの異なる柄の配置があります。ここでは、カーテンの巾継ぎとカーテン生地の「よこ使い」「たて使い」の違いについてご説明します。

1.カーテン生地

カーテン用の生地は、原反(げんたん)と呼ばれる大きなロール状の巻物になっています。この原反には、織機で織られた生地の横の長さに限りがあります。一般的に、カーテン生地の原反幅は100cmから150cm程度が主流です。

そのため、製作するカーテンの仕上がり幅が原反の有効幅を超える場合、一枚の生地だけではカーテンを完成させることができません。この時に必要となるのが「巾継ぎ」という作業です。

巾継ぎとは、複数の生地を縦方向に縫い合わせることで、カーテンの必要な幅を確保する工程を指します。このつなぎ合わせた部分が巾継ぎです。

また、原反は通常、50m~150mの長さで巻かれているため、高さ(縦の長さ)については、1枚の原反である程度の長さまで作製ができます。

2.カーテン生地の巾継ぎと巾

カーテン用の生地の幅は一般的に150㎝か100㎝が多く使われます。

例えば、仕上がり幅が200㎝の両開きのカーテンを作る場合を考えてみましょう。この場合、仕上がり幅100㎝のカーテンが2枚になります。

100㎝幅の生地を2倍使うと、計算上はヨコに200㎝の生地が必要となり、巾継ぎを行います。一方、150㎝幅の生地を使用する場合は、1枚と半分の生地を使って巾継ぎを行います。

このように、巾継ぎは生地の幅とカーテンのサイズに合わせて行われ、美しいカーテンを仕上げるために欠かせない要素です。

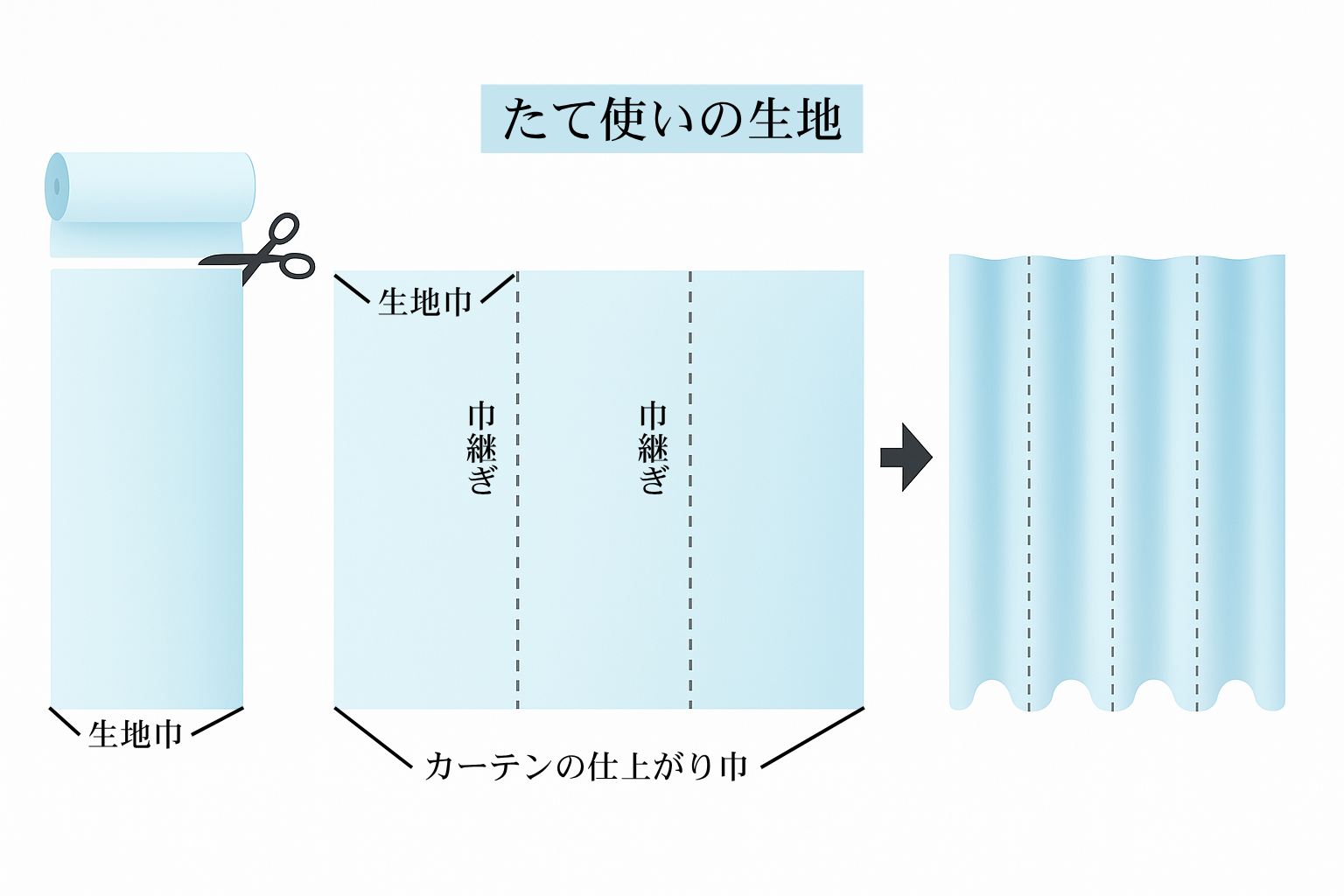

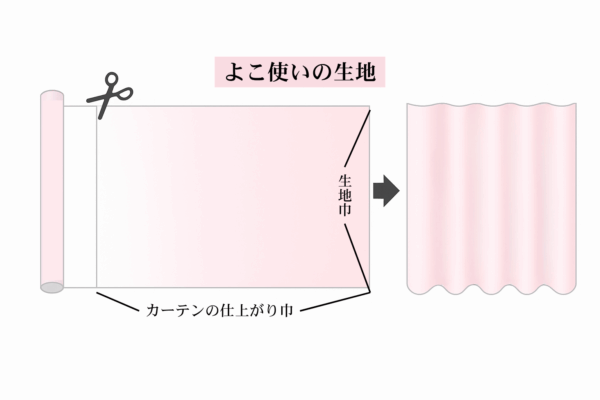

3.「たて使い」「よこ使い」の生地の違い

カーテンの生地には、「たて使い」と「よこ使い」という2つの異なる柄の配置があります。

たて使いの生地は、柄が垂直方向に配置されています。カーテンの長さを強調する役割を果たします。高さ(縦の長さ)については、1枚の原反である程度の長さまで製作ができます。

よこ使いの生地は、柄が水平方向に配置されています。部屋全体を広く感じさせ、窓を広く見せる役割を果たします。横巾(横の長さ)については、1枚の原反である程度の長さまで製作ができます。

たて使いの生地は天井の高さを強調するのに役立ち、よこ使いの生地は広がり感を演出します。

まとめ

「巾継ぎ」は、カーテン製作において生地をつなぎ合わせる重要な工程です。カーテンの巾継ぎ位置は生地の柄を合わせ、美しい仕上がりを実現するために慎重に配置されます。

また、原反と呼ばれる大きな生地巻物から必要なサイズに切り取り、巾継ぎを行うことで、大きなサイズのカーテンを製作することが可能です。大きな窓に設置するカーテンの場合、この巾継ぎは欠かせません。カーテンのサイズに合わせて適切な巾継ぎを行うことで、お客様に満足いただける美しいカーテンを提供できます。

「たて使い」の生地は、天井の高さを強調し、空間をすっきりと見せる効果があり、モダンで洗練された印象を与えます。対照的に、「よこ使い」の生地は、部屋全体の広がりを演出し、窓をより大きく、開放的に見せる効果があり、ゆったりとした居心地の良い雰囲気を醸し出します。

「巾継ぎ」と「たて使い」「よこ使い」は、カーテンの仕上がりに大きな影響を与えます。まさにオーダーメイドならではの満足感と美しさを手に入れることができます。お客様のニーズに合わせて、巾継ぎの位置や生地の幅を選び、美しいカーテンをお楽しみください。

関連リンク